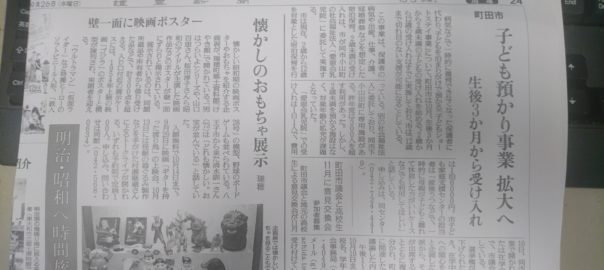

町田市で子ども預かり事業拡大へ・・生後3ヶ月から受け入れへ

9月26日付読売新聞多摩版に、町田市が病気などで一時的に養育できなくなった保護者に代わり、子どもを泊りがけで預かる「ショートステイ事業」について、町田市は10月、生後3ヶ月から2歳未満の子どもの受け入れをスタートすると報じています。記事では「2歳から12歳までの受け入れはすでに実施しており、市は『12歳まで切れ目のない支援が可能になる』と報じています。

記事では「この事業は保護者の病気や出産、仕事、介護、冠婚葬祭などを想定した宿泊事業。2歳未満の受け入れは社会福祉法人に委託するとしています。町田市では現在「2歳から12歳を対象とした宿泊保育を行っているが、2歳未満を預かる施設はなく、対象年齢の拡充が課題であったとしています。

市の子ども家庭支援センターの担当者は「産後うつなどで、一時的に母親が子どもと離れて休息したほうがいいケースなどでも利用してほしい」とコメントしています。

これまでの町田市の子ども家庭支援事業について、ブログでも紹介しましたが、今回の子ども預かり事業も子育て世代のニーズに機敏に対応した施策として、評価できるのではないでしょうか。府中市にも子ども支援センター「たっち」がありますが、こうした町田市の宿泊で預かる事業は大変親御さんにとっては、ニーズがあることと思われます。ぜひ今後詳細に調査して、ぜひ議会でも取り上げてみたいと思います。

結城亮(結城りょう)