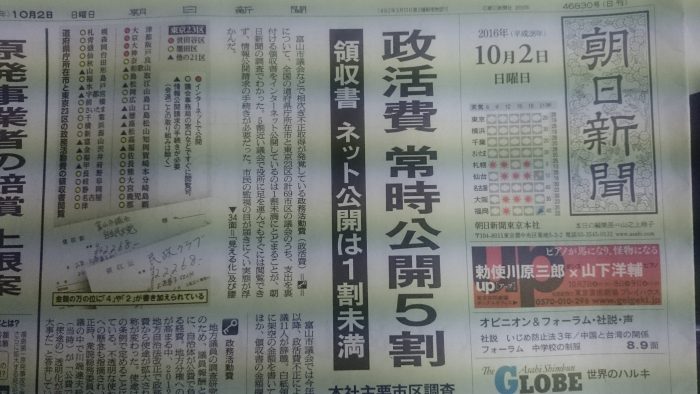

「地方議員はサラリーマンをナメている!」か?・・週刊新潮で地方議員の在り方を問う特集

今朝はJR北府中駅であいさつ、夕方も宣伝を予定。さて昨日発売の週刊新潮10月20日号で「地方議員はサラリーマンをなめている!」との特集記事が3ページにわたって掲載されています。市議会議員を務める私にとって、その見出しに興味をそそられ、購入しました。

私がこの特集で注目したのは、地方議会の本来の役割ともいえる二元代表制に言及している部分です。記事の中では「本来、二元代表制が機能するには、首長対議会という構図がなければならない」「しかし、今の地方議会には両者の間に緊張感がない」。さらに「首長の提案に対して、議会は90%以上賛成しているというデータもある。議員提案による政策条例もほとんどありません」とあります。つまり日本の多くの地方議会は、二元代表制の意義を失っているという指摘には、議会に身を置く私にとって、その本質を突くものを感じます。首長・行政側に対して、議会が言うべきことを言わず、やるべきことをしていない、その緊張感の無い状態が一連の政務調査費の不正使用という事態をも招く一因となっているのではないか、私はそう思います。

さらに記事の最後で注目されるのは、自民党の元富山市議のコメントです。「結局、後援会との付き合いなどの飲み代、冠婚葬祭の出費、季節の行事の参加費などに金がかかるんです」とあります。地域の有力者との関係で集票する議員にとっては、恐らくこれが本音だろうと思われます。しかしながら、政務調査費の不正使用問題を、こうした理屈で合理化できると主張したいのでしょうか。

今回の富山市議の政務調査費の不正受給事件は、今後、地方議員の在り方を問う課題に発展するかもしれません。先の元富山市議のコメントのような問題は、今後の日本の地方議会改革を実現するためにも、なくしていかなければなりません。