府中市 介護事業所へのカスハラ対策・・厚労省がカスハラ対策を全介護事業所に義務化へ(府中市議会議員 国民民主党 ゆうきりょう)

府中市議会議員(国民民主党所属)の ゆうきりょう です。

★現状、介護事業所でのカスハラ対策は推奨にとどまる

先日の東京新聞に厚労省が、全ての介護事業所に対して、カスタマーハラスメント対策を運営基準で義務付ける方針を固めたとの記事がありました。記事では「カスハラ対策を義務化する関連法の成立を受けた対応で、慢性的な人手不足の職員を保護し離職を防ぐ狙い」とあります。

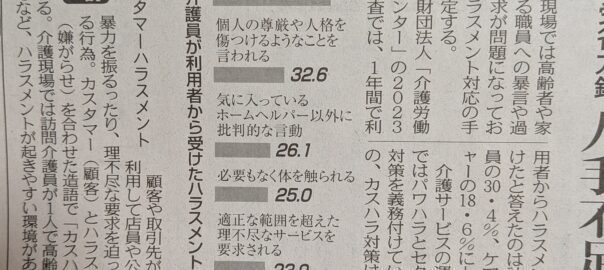

同記事では「公益財団法人『介護労働安定センター』の2023年調査で、1年間で利用者からハラスメントを受けたと答えたのは訪問介護員の30.4%、ケアマネジャーの18.6%にのぼる」とし、「介護サービスの運営基準ではパワハラとセクハラの対策を義務付けているものの、カスハラ対策は推奨にとどまっている」とありますが、改正労働施策総合推進法の成立で、カスハラ対策も義務とするよう運営基準が見直すとのことです。

★ケアマネジャーに対するカスタマーハラスメント対策を求めたい(ゆうきりょう質問)

私も以前、市議会一般質問でケアマネの業務について質疑要望した際、ケアマネに対するカスハラ対策について質疑しました。

〇府中市の答弁⇒ 国における「介護現場におけるハラスメント対策」の方針を受け、本市でも令和4年度に市内介護提供事業者向けにカスタマーハラスメント対策の研修会を実施いたしました。また、今年度につきましては「高齢者の虐待防止の取組」研修の中で、カスタマーハラスメント対策について触れていく予定でございます。

カスタマーハラスメント対策は、介護離職防止のため重要であると市としても認識しており、カスタマーハラスメントについての相談が市に寄せられた際には、東京都の相談窓口を紹介しております。また、本年4月には介護に係るカスタマーハラスメント専用の「東京都介護職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口」が設置されたことから、こちらについても積極的に周知してまいります。また、個別のケースについては地域包括支援センターと連携した取り組みなど行っておりますが、今後もより効果的な対策について検討してまいります。

※東京新聞の記事より・・「大声を発せられる、怒鳴られる 53.3%」「個人の尊厳や人格を傷つけるようなことを言われる 32.6%」「気に入っているホームヘルパー以外に批判的な言動 26.1%」「適正な範囲を超えた理不尽なサービスを要求される 23.9%」 (介護労働安定センターの調査による、複数回答)

~今回の厚労省の方針を受けて、介護現場の方のお声を受けて、調査して再度、府中市内の介護現場でも厚労省指針の徹底をなどを求めて、質疑要望などしたいと思っています。(府中市議 ゆうきりょう)

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市への要望などお寄せください。福祉、街のインフラ、防災、産業、環境衛生、学校教育など、なんでも結構です。 アドレス yuki4551@ozzio.jp 電話090-4136-7642(電話にでない際は、留守電にお名前をお願いします) 住所・・府中市紅葉丘2-6-3、メイプルタウン吉野D202

※ 府中市議会議員 ゆうきりょう の朝の駅頭市政報告は、原則、毎朝下記の予定で行っています。駅頭では「市政通信」を配布しています。市政相談、生活相談なども受け付けています。なお雨天時や、自身の都合により中止の場合がありますが、お気軽にお声をおかけください。駅頭には朝8時までいます。

月曜日・・西武線多磨駅東口

火曜日・・京王線多磨霊園駅南口

水曜日・・京王線東府中駅北口

木曜日・・西武線多磨駅西口

金曜日・・京王線多磨霊園駅北口