府中市内の公民館および公共施設の有料化中止を求める署名

府中市は来年(2019年)1月から、市内の公民館施設の利用料金をこれまでの無料から有料化することを決定しています。共産党議員団はこの問題では市議会での一般質問、文教委員会などで質疑を行い中止を求めてきました。今回の施策は、受益者負担の考えになじまないものであり、公民館利用料金の有料化の施策に反対するものです。

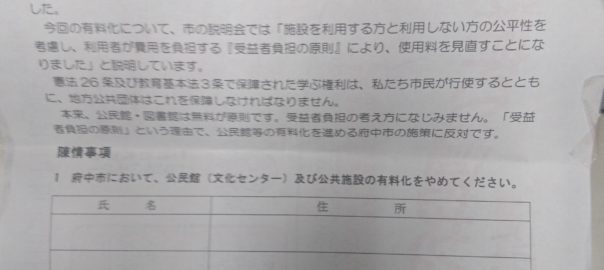

そこで今回、市による公民館有料化反対を求める市民団体の方々「ストップ!公共施設有料化・府中市民の会」が署名活動を行うことを決定しました。この署名では①日本国憲法26条で定める「教育を受ける権利、教育の義務」、教育基本法第3条「生涯学習の理念」で保障された学ぶ権利について、私たち市民がその権利を行使するとともに、地方公共団体はこれを保障しなければならないと主張しています。

この署名について、「ストップ!公共施設有料化・府中市民の会」では、11月末までに集めて、市議会に陳情する予定となっています。市民のみなさんには街頭や様々な集う場において協力を求めていきたいと思います。

結城亮(結城りょう)