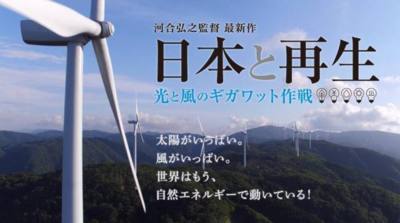

太陽光と蓄電池で自立する「ソーラースタンド」、府中市と国立市が導入(スマート・ジャパンニュース)

「ソーラーフロンティアは、自社のCIS薄膜太陽電池を活用した『ソーラースタンド』が、このほど、東京都府中市と国立市に採用されたと発表した」とあります。

同ニュースでは、「このソーラースタンドは、CIS薄膜太陽電池とLED照明機器、携帯充電機器に加え、蓄電池ボックスを組み込んだ完全な独立電源タイプの街路灯。太陽光発電の災害対応利用を検討していた両市に、ソーラーフロンティアが提案したという。府中市では西武多摩川線多磨駅のロータリー内と府中市郷土の「森博物館」内の2カ所に、国立市では、北第一公園、谷保第三公園、矢川上公園、第三中学校に各1本の合計4本を設置した。設置場所は、公園や学校、駅ロータリーなど、災害時における近隣住民の避難場所や避難経路となる地点であり、災害時には特に非常電源としての機能が期待される。ソーラーフロンティアは、今後も全国の自治体や企業を含む事業者に対し、CIS薄膜太陽電池を活用したソリューションを広く提案する方針としている」。

【高野市長もスマートエネルギー都市を公約に】

今回の市議会予算特別委員会においても、このソーラーフロンティアの件で、質疑をされる議員の方もいました。私も以前、予算・決算特別委員会においても、府中市で、ぜひ自然エネルギーの普及について、本格的に取り組んでほしいと質疑をしたことがあります。とくにこの府中市には、自然エネルギーについて研究している、東京農工大学の存在があり、緑に囲まれた街、府中市の良さを発揮する意味でも有益な要素があるのではないでしょうか。

また高野市長も2016年の市長選挙において、スマートエネルギー都市を公約にしていることもあり、市長のリーダーシップでぜひ自然エネルギーをこの府中市から発信してほしいと願っています。