「地方版総合戦略」策定の7割超の自治体で外部委託・・府中市の場合は?

【政策形成競争だったはずが、補助金獲得競争や人口獲得競争になった?!】

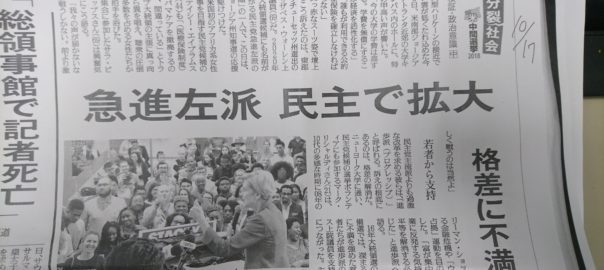

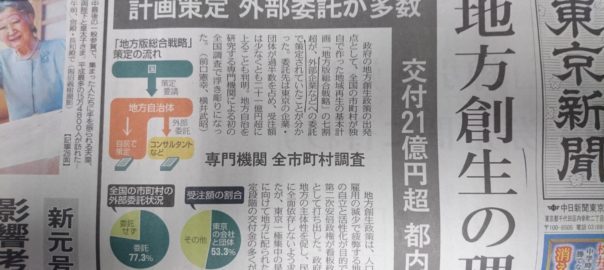

昨日(1月3日付)の東京新聞1面トップで、政府の地方創生政策の策定において、全国の自治体の7割超が「地方版総合戦略」の策定を外部企業などへ委託しているという記事があります。記事では「委託先は東京の企業、団体が過半数をしめ、受注額は21億超にのぼる」とあります。

この記事では、地方創生政策は安倍政権のもとで「人口や雇用の減少で疲弊する地域の自立と活性化が目的」、「東京一極集中の是正にむけて配られた策定段階の交付金の多くが東京に還流した形」と分析しています。ちなみにこの調査をしたのは公益財団「地方自治総合研究所」で、全国の自治体の77.3%(1037市町村)が、コンサルタントやシンクタンクなど外部に委託していたとのことです。

また記事では山下祐介さん(首都大学教授)のコメントとして「情報を一番持っている東京のコンサルに頼むという判断は自治体としては当然かもしれないが、地元で考えるべき問題を投げてしまえば人口減少にしっかり向き合う機会を失う」「本来は政策形成競争だったはずが、補助金獲得競争や人口獲得競争になってしまった」とありますが、私も同様な意見です。

【正規職員不足も原因か・・政策立案能力を失いつつある自治体職員の現状】

記事では外部委託する理由として「多くの自治体が『専門知識を補う』『職員の事務量軽減』をあげた」とあるように、今全国の多くの自治体では人件費削減が総務省の指示によって目標とされ、正規職員を削減して非正規職員を増やす流れが主流となっています。そのために本来は、地方創生策の策定に自治体職員が携わることは職員のスキルアップを引き上げ、政策立案能力を向上させる機会となると私は思います。しかしながら自治体職員も他の多くの仕事に追われて、このような任務に対して時間と労力がかかる作業にとりかかることができない状態でいると思われます。

これは府中市でも全く同様な傾向であり、我々議員も府中市のシンクタンクたる市の職員の政策立案能力の向上にむけて、大いに意見をしなければならないと感じています。

結城亮(結城りょう)