憲法改定「もっと国民的議論を」=「五日市憲法」研究者が指摘・・草案発見から50年

【時事通信で「五日市憲法」と新井勝紘さんがニュースに】

先日私のブログ(8月25日付ブログ「五日市憲法について府中市で新井勝紘さんが講演予定」)でも伝えましたが、今日(8月26日)の時事通信社のネットニュースでは、この「五日市憲法」の歴史と府中で講演予定の新井勝紘さんについてのニュース報道がされています。

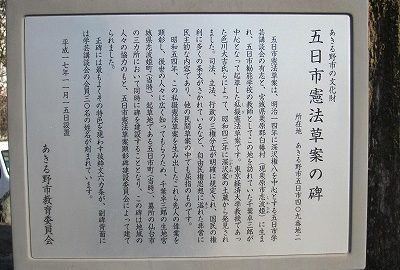

今日の時事通信ニュースでは「明治時代に作られ、現在の日本国憲法にも匹敵する民主的な内容を含むことで知られる民間の憲法草案『五日市憲法』が発見されてから27日で50年。当時東京経済大の4年生で、最初に草案を見つけた元専修大教授(日本近代史)の新井勝紘さん(74)は『当時は憲法を政府に守らせるという立憲主義の意識が強かった。改憲が政治の争点になる中、国民の側でもっと憲法論議が必要だ』と指摘する」。またニュースでは、「『五日市憲法をめぐっては、皇后さまも2013年の誕生日に「近代日本の黎明(れいめい)期に生きた人々の政治参加への強い意欲や、自国の未来にかけた熱い願いに触れ、深い感銘を覚えた』と言及され、話題になった」とも伝えています。

このニュースにある新井勝紘さん(元専修大学教授)が、府中市において講演をされます。ぜひみなさんご来場ください。

○講演の内容「五日市憲法は府中が出発点だった」「戦時期府中の市民生活」

○日時 9月23日(祝)午後2時~ ○会場 市民活動センター「プラッツ」

○費用 無料 申込み・・電話 府中市ふるさと文化財課市史編さん担当 042-335-4376

結城亮(結城りょう)