【毎日新聞の報道から】

今朝(8日)の毎日新聞2面で、現在厚生労働省が生活困窮にある世帯の子どもを対象にした、学習支援事業についてさらなる拡充策を行う予定との記事が掲載されています。この制度は2015年度に「生活困窮者自立支援法」にもとづき実施されている事業。記事では「17年4月現在、福祉事務所がある902自治体の56%にあたる504自治体が取り組んでいるが、中学生のサポートが大半となっている」としています。また記事では「有識者らからは『高校生や高校中退者、中学卒業後に進学や就労をしていない人に対する支援が不足している』との指摘がある」とされ、厚労省は18年度より10代後半の若者むけの学習支援策を強化することが目的とあります。相談に乗る支援員は教員OB,大学生らを想定しているとのことです。

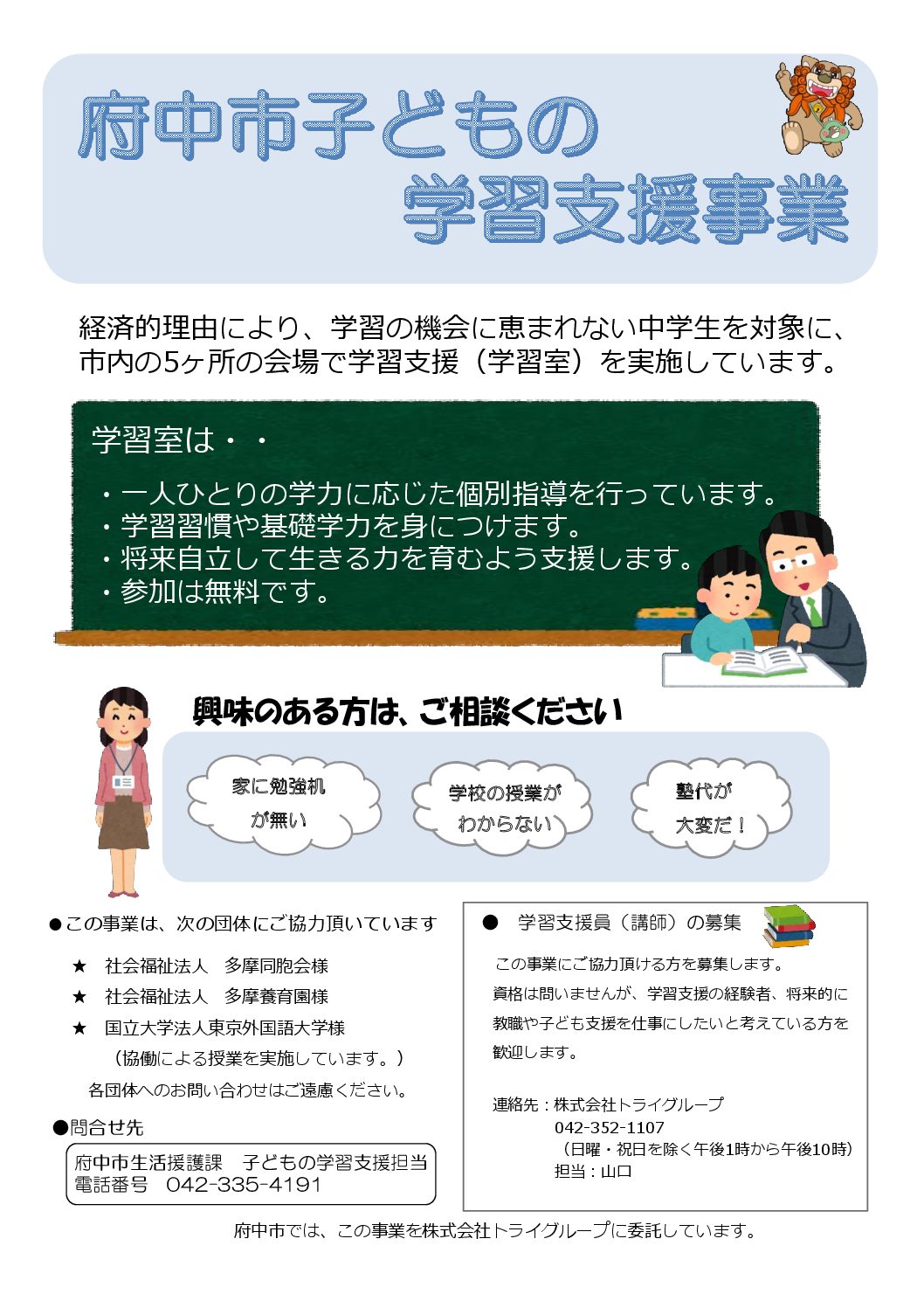

この府中市にも「子ども学習支援事業」という制度があり、市のHPなどでも同制度を以下のように紹介しています。市のHPでも紹介していますので、ぜひごらんください。対象者は生活保護世帯の中学生、就学援助認定を受けた中学生となっています。

【結城りょうの視点・・根本的には貧困をなくす施策とあわせて、当面市民や民間の力も借りて、貧困世帯の子どもたちの学習支援と、学力向上施策拡充を求める】

私は今日の日本が格差と貧困社会が深刻になるときに、どうしても心配なことは、貧困家庭で育った子どもたちの学力が極度に落ちること、同時に学習意欲が低下する子どもが増えることで、日本の国力も低下することを大変懸念するものです。それはこれからの日本があらたなる「階級社会」に落ち込む可能性があると思うのです。私はこの際、現在の日本社会における格差と貧困をなくす社会政策を前提にし、現実に貧困世帯で暮らす子どもたちの学力向上策については、民間や市民のみなさんの力を借りてでも、早急に行うべき施策だと思います。たとえば生活困窮者を支援している「府中生活と健康を守る会」でも、教員OBの方が児童たちに学校の勉強の理解がすることを目的に、自主的に取り組んでいるところもあります。行政も大いにこうした民間の援助もしながら、将来ある児童、生徒さんたちの学力向上に取り組むことを求めるものです。 結城りょう