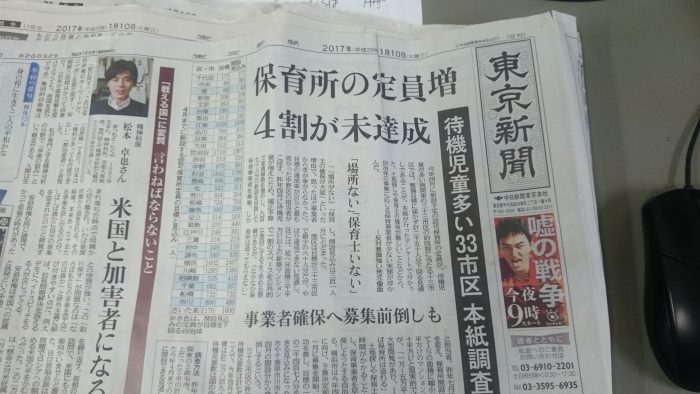

待機児童対策に1380億円(小池知事、初の予算編成)・・東京新聞朝刊

今朝(26日)は西武線多磨駅であいさつ。さて今朝の東京新聞一面に、小池知事のもとで初の予算編成の記事が1面に掲載、「待機児童対策1380億円」とあります。記事によれば「2020年3月末までにゼロにする目標を掲げ、前年度の1.4倍の1381億円を計上」とあります。中身としては「都が保育士の給与に一人当たり23000円分を上乗せしている現行制度に加え、新制度からは21000円分を増額。復職する保育士がベビーシッターを利用する経費も補助するなど、保育士の確保策を手厚くする」とあります。

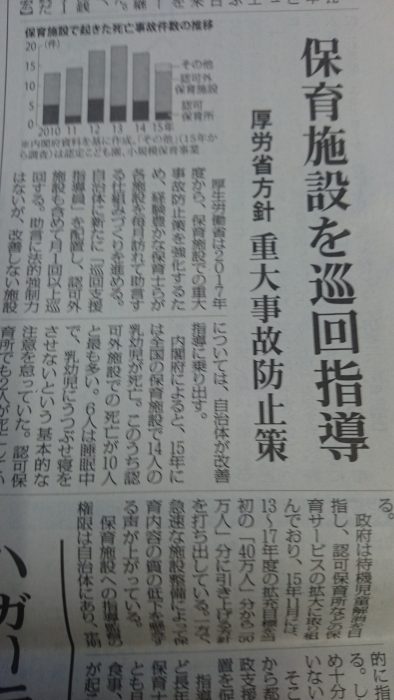

府中市は、待機児童数が都内ワーストクラスに入るなど重大問題ですが、その解消策として、期待できると思います。ただ懸念されるのは、保育行政の規制緩和策が推進されるなか、企業主導型の小規模保育所が増えるのではないかと思われることです。この種の保育は、どうしても利益優先で無資格の保育士が多数配置されることになりかねません。保育業務は乳幼児の命を預かると同時に、幼児の人間性発達にとって重大な職務です。私は、今後も認可保育所の増設とあわせて、安心、安全な保育サービスを求めていきたいと思います。