地方自治の充実と学習権の実現は切り離せない関係にある・・府中市の公民館有料化を考える

7月14日(土)、午後2時から「市民活動センタープラッツで」「文化センター有料化を考える学習会」が開かれました。

共産党議員団は6月議会の一般質問で、赤野秀二議員が京王線中河原駅前の横断歩道設置について、2年前の赤野議員の質問に対する答弁で、「都が交通量調査を実施し、警視庁と調整を行う」とのことでした。そこで今回、その後の動きについて質したところ「警視庁で交通量調査を行い、検討したが、①交通量が多い、②車道幅員が広い、③変則的五又路であるなどの多くの課題があり、現状では横断歩道の設置は困難だ」との答弁。

また中河原駅前の横断歩道設置が困難と判断する根拠法や条例について質すと、「特段の定めはないが、警視庁の設置基準で、横断歩道設置は市街地で200メートル以上の間隔をあけ、信号機を設置する場合は150メートル以上の間隔をあけることとしている」との答弁。

それに対して赤野議員は「横断歩道の近隣設置は、市内でも見かけるし、歩道橋の近くに横断歩道がある例も多数ある。引き続き取り組みの実現を」と求めました。中河原駅前のバリアフリー化問題では、既存歩道橋にエレベーターを設置できないかとも要望しましたが、この件では「設置スペースなど、慎重な検討が必要であり現状では困難」との答弁でした。また駅西側臨時改札の開設時間についても、朝の7時から9時の時間枠の拡大と、日曜祭日の開設を京王電鉄に求めるよう、市に要望しました。

結城亮(結城りょう)

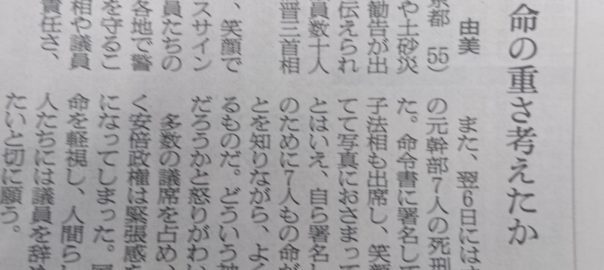

【朝日新聞の投稿から】

今朝(13日)の朝日新聞朝刊の投稿で、西日本各地を中心に大雨警報、土砂警戒情報などが発令された7月5日の夜に、安倍総理や上川法相、西村官房副長官や自民党議員らが赤坂宿舎で「宴会」をしている様子がSNSやテレビニュースなどで国民に伝えられていることに、読者の方が憤慨する思いを伝えた投稿を掲載しています。投稿では「各地で警戒が続くなか、国民の生命を守ることが最大の使命である首相や議員たちの危機感のなさ、無責任さ、能天気さに呆れかえる」とあり、「翌日の6日にはオウム真理教の元幹部7人の死刑が執行された。命令書に署名していた上川法相も出席し、笑顔で親指を立てて写真におさまっている。職務とはいえ、自ら署名した執行命令のために、7人もの命が奪われることを知りながら、よく笑顔で写れるものだ。どういう神経のもし主だろうかと怒りがわいた」とあります。最後に「安倍政権は緊張感を失い、傲慢になってしまった」と憤慨された投稿内容です。

これが国民の切なる思いではないでしょうか。国会議員、地方議員(私も)含めて、今の日本を取り巻く国内外をめぐる情勢が、どういう時局におかれているのか、浮かれている状況ではない。

安倍総理はこの間、北朝鮮からのミサイル発射に対しては国民に「危機管理」を強調してきたが、肝心要の国内の自然災害に対する危機管理ではどうだったのか。今回、政府が災害対策本部を設置したよりも、共産党のほうが早く党内に対策本部を設置しました。笑えない話です。今日の朝日新聞の投書を真剣に受けとめなくてはなりません。

結城亮(結城りょう)

6月26日付で府中市では、来年度の予算編成にかかわる基本方針が発表され、各議員にも配布されました。そのなかで私が見たポイントとして、予算編成にかかわる基本方針でいくつか指摘すると

「限られた経営資源の選択と集中を図るために、事業の見直しと廃止事業を提案すること」という項目があります。そのなかで以下注目したのが、下記の5点です。

○既存事業について、前例踏襲という固定観念から脱却し、ゼロベースの視点で実施の必要性を見極めるとともに、類似事業との統合も含めた事業の再構築を進めること。

○近隣自治体での実施水準を超える事業については、本市の地域性や独自性にかんがみて、高いサービス水準を維持すべき場合を除いて、同水準となるよう見直すこと。

○良質な市民サービスの提供と公共施設の適切な維持管理を図る観点から、民営化、民間委託、官民連携手法の導入などについて検討をすすめること。

○受益者負担の原則に基づき、手数料および使用料の適正化を図ること。

○「経常経費について」 法令にかかわるもの以外は見直しの対象とし、近隣市の水準なども踏まえ、給付水準や助成対象について見直しを行うこと。

などをあげたいと思います。

恐らく来年度の予算編成は、市民サービスの維持という点では、これまで以上に「厳しい」内容になると思われます。各部門において新規事業の提案は、「相当な」予算と事業内容の裏付けがないと難しいものと思います。また私が心配なのは、これまで以上に「受益者負担」「他市並み論」方針のもと、市民サービス施策の削減が予想されることです。

一方で「市民協働」の施策はさらに発展させるという市政運営方針でもあります。このあたりは、市民、住民の目線から「行政からの押しつけ」型の市民協働の施策にならないよう、住民に一番近い議員が行政をしっかりチェックするべきと思います。結城亮(結城りょう)

【ブロック塀の点検のチェックポイント】

東京都府中市では先日の大阪北部地震による塀の倒壊をうけ、HPにおいて市民のみなさんに自宅や周辺施設のブロック塀の安全点検のチェックを呼びかけています。

「大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、国土交通省は建築物の既設の塀の安全点検についてホームページで公開し、ブロック塀の点検のチェックポイントを示しましたので、掲載します。敷地内にブロック塀等を所有されている皆様におかれましては、このチェックポイントをご活用いただき、ご自宅のブロック塀の点検をお願いいたします。何か不明な点がございましたら、市の都市整備部建築指導課までお問い合わせください」。

また「ブロック塀について、以下の項目を点検し、不適合があれば危険なので改善しましょう。まず外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう」としています。

①弊は高すぎないか・・塀の高さは地盤から2.2メートル以下か。

②塀の厚さは十分か・・塀の厚さは10センチ以下か(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は15センチ以下)

③控えの塀はあるのか・・塀の長さが3.4メートル以下に、塀の高さの5分の1以上突出した控え塀があるか。

④コンクリートの基礎はあるか

⑤塀は健全か・・塀に傾き、ひび割れはないか

⑥塀に鉄筋は入っているか・・塀の直径9ミリ以上の鉄筋が、縦横とも、80センチ間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ、かぎ掛けされているか。

また基礎の根入れは深さ30センチ以上か(塀の高さが1.2メートル超の場合)

※問い合わせ先・・東京都府中市都市整備部 建築指導課 電話:042-335-4476