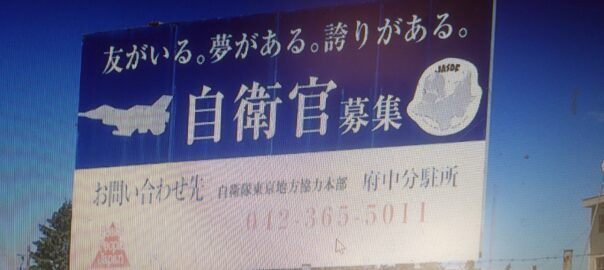

府中市(航空自衛隊府中基地) 自衛隊との協力関係強化を求めたい・・自衛官募集宣伝への協力、自衛隊出身者の災害対策部門での採用など要望(ゆうきりょう府中市議会一般質問)

府中市議会議員(改革保守系無所属、3期目)の ゆうきりょう です。

今年は、自衛隊が発足して70年となる節目の年です。わが国の防衛と災害時における、自衛隊の活動は、国民の生命、財産を守る活動そのものであります。そこで自治体と自衛隊との協力関係について、先の6月議会一般質問で若干ですが質疑をしました。

自衛官は、わが国にとって重要なインフラといえる存在であり、現状の自衛官が不足する事態は、わが国の安全保障、災害の際に国民を守る土台、根幹が崩れていくことを意味します。当然、根本的な対策ついては、国に期待することではありますが、ぜひ府中市としても自衛隊との積極的な協力関係のあり方について、強く求めました。

~市役所にも自衛官募集、相談窓口の設置を求めたい~

★ゆうきりょう質問⇒市として実施している自衛官募集協力の状況、および市民への広報活動への協力について伺います。

●市の答弁⇒ 市におきましては、自衛隊法第97条第1項および自衛隊法施行令第119条に基づき、広報ふちゅうに自衛官募集に関する記事を掲載しております。令和5年度では、10月1日号、10月15日号、令和6年2月15日号、3月1日号の合計4回掲載しました。内容につきましては、その時期に行われる採用試験の試験日、対象者、種目などについてお知らせするものとなっております。また、その他の自衛官募集や自衛隊広報活動への協力としては、自衛隊からの依頼に応じて、コミュニティバスや市内の自転車駐車場に自衛官募集に関するポスターを掲示しております。

その他、例年概ね1回程度、自衛隊東京地方協力本部から自衛官または自衛官候補生等の募集対象者について情報提供の依頼を受けており、自衛隊法施行令第120条を根拠として、住民基本台帳の一部の写しについて閲覧を許可しているところでございます。

★ゆうきりょう主張要望⇒ 要望ですが、はじめに自衛隊員募集などの推進について、市として今後さらに、積極的に協力されることを強く要望するものです。現状の広報活動のほかに、① 自衛官募集事務を遂行するため、市長と東京地方協力本部長、両名の連名で自衛官募集相談員を委嘱する、②市のHPを通じての自衛官募集のPR活動、③市役所庁舎内掲示板に自衛官募集ポスターの掲示、④ 自衛隊の採用試験や制度についての相談窓口を市役所内に設置する、⑤またこれは以前、練馬区役所が実施されました、「自衛官募集事務パネル展示」の開催を、ぜひ庁舎内で実施されることを要望します。私も見学してきましたが、本庁舎内で開催されていることもあり、多数の住民の方がたに自衛官募集の機会を目に触れていただける貴重な展示会でもあります。こうした点について、この際、私から要望させていただくものです。

~府中市と航空自衛隊府中基地との強まる信頼関係~

★ゆうきりょう質問⇒ 震災や水害時など、緊急の災害時における航空自衛隊府中基地との協力について、市の考えを伺います。

●市の答弁⇒ 市では、専門的な資格や経験を有する人材の採用につきましては、特定任期付職員のほか、月額制会計年度任用職員を中心に実施しているところでございますが、職員の採用は公募が原則となります。危機管理対策の専門性に着目して採用を行う場合については、現状、自衛隊退職者に限定して募集することはできませんが、当該採用については、現状の危機管理体制を踏まえた上で、採用区分、実施方法などについて、適宜検討してまいりたいと考えております。

~自衛隊出身者を市の災害危機部門で採用を求めたい~

★ゆうきりょう質問⇒ 市の入庁3年目職員の航空自衛隊府中基地における研修について、その実績と成果について伺います。

●市の答弁⇒ 航空自衛隊府中基地での職員研修は、近年各地で大規模災害が発生しており、多摩地域においても、いつ大規模災害が起きてもおかしくないという状況をふまえ、災害時の救援、救助活動への心構えや行動などについて、実践的に学ぶことなどを目的として、平成28年度から実施しており、これまで274人が受講しています。成果については、救援、救助活動に関する講習、実演などを通じ、災害時の対応への心構えや、実践的な対応、行動のほか、協調性、チームワークなど、職員として身につけるべき知識の再認識や、職員間の連帯意識の醸成など研修の目的が達成できたと考えています。

★ゆうきりょう主張要望⇒ 退職自衛官を危機管理対策の専門職として採用する提案についてですが、「現状の危機管理体制を踏まえて、適時検討」とのことですので、期待するものです。退職自衛官の防災部門での採用は自衛隊で培った知識や経験を社会に還元するだけでなく地域 の防災基盤の強化にもつながるものであり極めて重要であります。

※ゆうきりょう のブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情などありましたら、お気軽にメールをお寄せください。 アドレスyuki4551@ozzio.jp 携帯 090-4136-7642(電話に出られない場合がありますので、その際は留守電にコメントをお願いいたします)