(府中市)全国の自殺者数 2万人超え、1日平均60人が自殺・・小中高生の自殺も過去2番目水準 コロナ禍も影響、学業や進学が原因

府中市議会議員(無所属)の ゆうきりょう です。

★男性自殺者は2年連続増加

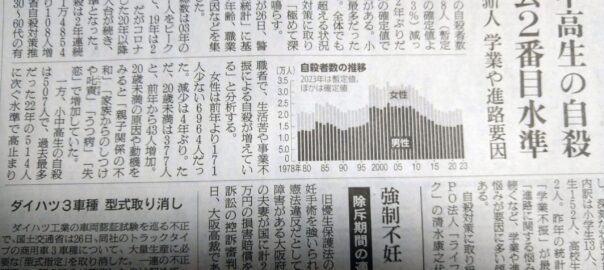

先日の新聞報道によると23年の全国での自殺者数は2万1818人で、前年より減少したものの2万人を超える人数となりました。また小中高生は過去最多の22年と同水準となっています。自殺者総数は03年の3万4427人をピークに減少傾向なものの、20年以降は2万人を超えています。男性の自殺者は2年連続で増加し、1万4854人で前年より108人増、記事では「厚労省自殺対策推進室は『30~60代の有識者で、生活苦や事業不振による自殺が増えている』」とし、女性は前年より171人少ない6964人とのことです。また20歳未満は377人で前年より43人増加、原因と動機については「親子関係の不和」「家族からのしつけや叱責」「うつ病」「失恋」で増加していたとあります。

★小中高生も500人を超える高い水準

一方で記事によると小中校生の自殺は507人で、過去最多だった22年の514人に次ぐ高水準、内訳は小学生13人、中学生152人、高校生342人で、統計によると「学業不振」「進路に関する悩み」が主な傾向だそうです。記事のなかで自殺対策の取り組むNPO法人「ライフリンク」の清水代表は「子どもの自殺について、『非常事態』とし、『子どもの命を守る取り組みを緊急的に進める必要がある』『各自治体で学校と行政の連携を強化しなければならない』」と語っています。

★府中市にも自殺防止対策計画などはあるが・・行政と民間が力をあわせて連携を

私も以前、市議会の一般質問で市の自殺対策への取り組み強化を求めて質疑をしましたが、当時はコロナ禍以前ではありましたが、市の自殺対策、相談窓口の体制などについて新たな取り組みの強化が求められていました。

すでに府中市も自殺総合対策計画を立案していますが、当時の質疑で私は①自殺防止は庁内各課の連携が大事であり、生活困窮の状況を認識できる部署である生活援護課、納税課をはじめとする、幅広いセクションと連携してほしいこと、②同時に行政だけでは対応しきれない課題もあり、ぜひNPO団体、民間、市民団体などとも連携してほしい、③15歳~30歳代にかけて死因の一番の理由が「自殺」であり、若者対策をぜひ強化してほしい。④神奈川県座間市で起きた事件(自殺を願望する9人の若者がSNSを悪用されて、殺害された事件)にあったが、SNS対策をぜひ強化してほしい、⑤自殺予防策として、ゲードキーパーの養成を強化してほしい、⑥自殺未遂者、自死遺族への支援を具体化し、強化してほしいことなどを要望しました。

行政による自殺防止対策は、どの自治体もあまり成果をあげていないような様子が伺え、行政だけの力では自殺防止対策は困難だと思います。多摩地域では日野市がNPO団体との間で、自殺防止の包括連携協定を締結し、取り組んでいることは大変意義あります。府中市においても、ぜひ官民連携による自殺防止対策を府中市においても、検討できないものか、今後も要望したいと考えるものです。 ※ 府中市自殺防止対策概要

※ゆうきりょうのブログをご覧になった方で、府中市に対するご意見、ご要望、苦情など、また新型コロナ関係でのご要望などありましたら、お気軽にメールなどお寄せください。アドレス yuki4551@ozzio.jp